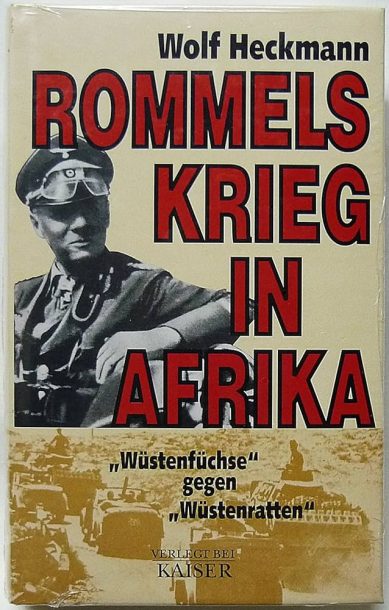

Wüstenkrieg, Propaganda, militärische Leistungen und Differenzierungsvermögen

Wüstenkrieg, Propaganda, militärische Leistungen und Differenzierungsvermögen In einer Zeit angestrebter Eindeutigkeit unterscheidet Differenzierungsvermögen Menschen. Das Leben ist vielfach nicht eindeutig, sondern widersprüchlich. Zuweilen sollte es eher um perspektivenreiche Beobachtungen statt rasches Bewerten gehen. In einer Zeit der Rückkehr des Krieges kann eine Beschäftigung mit Krieg, Schlachten, Kämpfen und Einzelschicksalen als Teil größerer Zusammenhänge nützlich sein für differenziertes Anschauen. Im Gefecht ist Zögern hingegen selten vorteilhaft. „Wirkung geht vor Deckung!“ ist eine militärische Maxime. Im Zweiten …